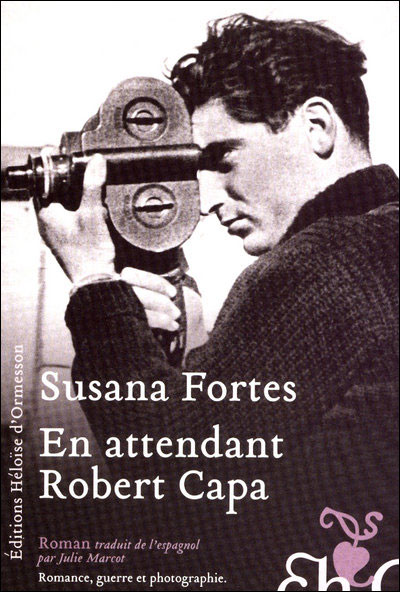

En attendant Rober Capa, Susana FORTES

L'histoire bouleversante de la courte vie de la compagne de Robert Capa, la photographe Gerta Taro.

Un jeune homme, chemise blanche, cartouchière à la ceinture et fusil au poing, dévalant un colline et projeté en arrière, dans un ultime mouvement, arrêté en pleine course par l'impact d'une balle. Tout le monde a à l'esprit cette photo de Robert Capa, non seulement parce qu'elle représente l'instant ultime de la mort d'un homme et toute l'horreur de la guerre, mais également parce qu'elle a suscité la controverse : certains affirment qu'elle est n'est qu'une mise en scène. Capa prendra par la suite des milliers de photos et sera de tous les conflits, utilisant son appareil photo comme arme contre l'oppresseur. Puis il fondera, avec d'autres, l'agence Magnum. Mais cette photo sera celle qui l'accompagnera partout et qui le hantera à jamais.

Il fallait beaucoup de courage pour se rendre en Espagne, pendant que la guerre civile faisait rage. Or, c'est précisément pendant cet affrontement entre soldats républicains et milices franquistes que ce cliché fut pris. Il fallait plus de courage encore quand on était une femme. Car plus que la vie de Capa, c'est celle de Gerta Pohorylle que nous raconte Susanna FORTES. Gerta, jeune émigrée juive polonaise, gravite dans les milieux intellectuels parisiens. Elle y rencontre un autre réfugié juif, André Friedman, et tombe sous le charme du jeune photographe impétueux et écorché. Il lui apprendra la photographie, elle lui apprendra à gérer son image. Ensemble, ils créeront le personnage de Robert Capa, soit disant photographe américain réputé, identité qui deviendra finalement définitivement celle d'André Friedman. Gerta elle-même prit le nom de Gerta Taro. Et ensemble, ils partiront en Espagne, voir de tout près cette guerre qui fit tant de victimes. "Quand je pense à tous les gens extraordinaires qui sont morts au cours de cette guerre, écrira Greta dans son journal le matin même de sa mort, j'ai l'impression, d'une façon ou d'une autre, qu'il n'est pas juste que je sois encore en vie".

Gerta et Robert sont amoureux fous et pourtant, mûs tous les deux par un terrible besoin d'indépendance, ils se quitteront souvent pour mieux se retrouver. Sauf une fois, la dernière,...

"Le personnage de Robert Capa avait déjà retenu mon attention, raconte, dans sa postface, la romancière espagnole(...) Plus d'une fois j'avais envisagé d'écrire quelque chose sur sa vie. Il me semblait que ce pays, l'Espagne, lui devait à tout le moins un roman. Qu'il leur devait à tous les deux. C'était pour moi une conviction, comme s'il avait une dette envers eux". Car derrière la belle histoire d'amour, il est question, évoqués par une écriture sobre et touchante, de la deuxième guerre mondiale qui se profile, de l'antisémitisme qui sévit déjà dans toutes l'Europe. Il est question aussi bien sûr de la guerre d'Espagne, dont on a si peu parlé et qui a si peu suscité la réaction des pays avoisinants à l'époque. Et surtout, il est question d'hommes et de femmes qui se sont battus contre le fascisme, qui toute leur vie ont défendu leurs idéaux et qui pensaient qu'une bonne photo, témoignage le plus parlant des horreur du monde, valait bien leur vie.

Merci à Blog-o-book et aux éditions Héloïse d'Ormesson pour ce partenariat.

Référence :

Susanna FORTES, En attendant Robert Capa, roman traduit de l'espagnol par Julie Marcot, Editions Héloïse d'Ormesson, 2011.

Gerta et Robert sont amoureux fous et pourtant, mûs tous les deux par un terrible besoin d'indépendance, ils se quitteront souvent pour mieux se retrouver. Sauf une fois, la dernière,...

"Le personnage de Robert Capa avait déjà retenu mon attention, raconte, dans sa postface, la romancière espagnole(...) Plus d'une fois j'avais envisagé d'écrire quelque chose sur sa vie. Il me semblait que ce pays, l'Espagne, lui devait à tout le moins un roman. Qu'il leur devait à tous les deux. C'était pour moi une conviction, comme s'il avait une dette envers eux". Car derrière la belle histoire d'amour, il est question, évoqués par une écriture sobre et touchante, de la deuxième guerre mondiale qui se profile, de l'antisémitisme qui sévit déjà dans toutes l'Europe. Il est question aussi bien sûr de la guerre d'Espagne, dont on a si peu parlé et qui a si peu suscité la réaction des pays avoisinants à l'époque. Et surtout, il est question d'hommes et de femmes qui se sont battus contre le fascisme, qui toute leur vie ont défendu leurs idéaux et qui pensaient qu'une bonne photo, témoignage le plus parlant des horreur du monde, valait bien leur vie.

Merci à Blog-o-book et aux éditions Héloïse d'Ormesson pour ce partenariat.

Référence :

Susanna FORTES, En attendant Robert Capa, roman traduit de l'espagnol par Julie Marcot, Editions Héloïse d'Ormesson, 2011.