Volvo Trucks, Erlend LOE

Volvo Trucks, Erlend LOEFarce décalée dans la campagne suédoise : le retour de Doppler.

Nous avions quitté Doppler quelque part dans les forêts norvégiennes, aux abords d’une vie qu’il voulait quitter pour rejoindre la nature et en finir avec la compagnie des humains, leur préférant celle de Bongo, un jeune élan. Le voilà qui revient, dans la campagne suédoise, chargé bien malgré de lui de régler un vieux problème de voisinage. Maj Britt, veuve d’un certain âge, condamnée pour avoir mutilé le bec de ses perruches, rumine en effet une obscure vengeance dans les brumes de substances illicites qu’elle consomme en abondance. Elle cherche à faire sortir de ses gonds son voison, von Borring, vieux jeune homme, boy-scout-toujours, ornithophile et marginal. Mais que diable Doppler est-il allé faire dans cette galère ?

Si le roman précédent d’Erlend LOE (dont nous avions dit beaucoup de bien ici) jouait dans la satire du monde moderne, cette fausse suite (qu’on peut tout à fait lire indépendamment) penche davantage du côté de la farce. On rit franchement devant les situations rocambolesques et improbables (comme la visite de la ferme de Maj Britt par un groupe de touristes belges) et devant ces personnages complètement givrés (question de climat ?). Mais surtout, on rit grâce à la distanciation constante du narrateur/auteur qui commente l’action par des remarques et des ajouts qui vont de la description ratée à la recette de cuisine.

Sous cette brillante légèreté, le talent d’un auteur qui, à partir d’une situation impossible, parvient à tenir la longueur et à surprendre le lecteur.

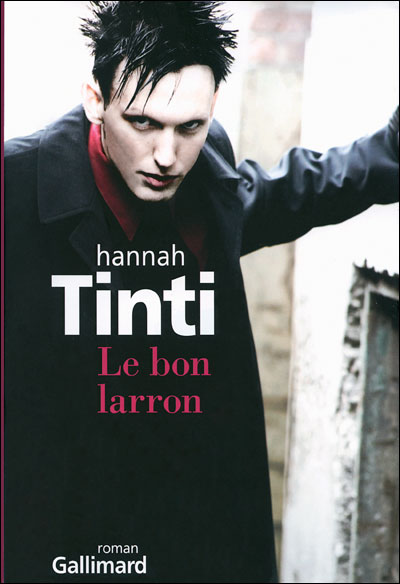

Notons pour terminer que l’on doit les deux couvertures des livres de LOE en 10/18 au photographe Rune Johansen, dont on peut mieux découvrir le travail sur son site tout kitschounet (cliquer sur l'image).